Читать книгу - "Алексей Щусев. Архитектор № 1 - Александр Анатольевич Васькин"

Аннотация к книге "Алексей Щусев. Архитектор № 1 - Александр Анатольевич Васькин", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

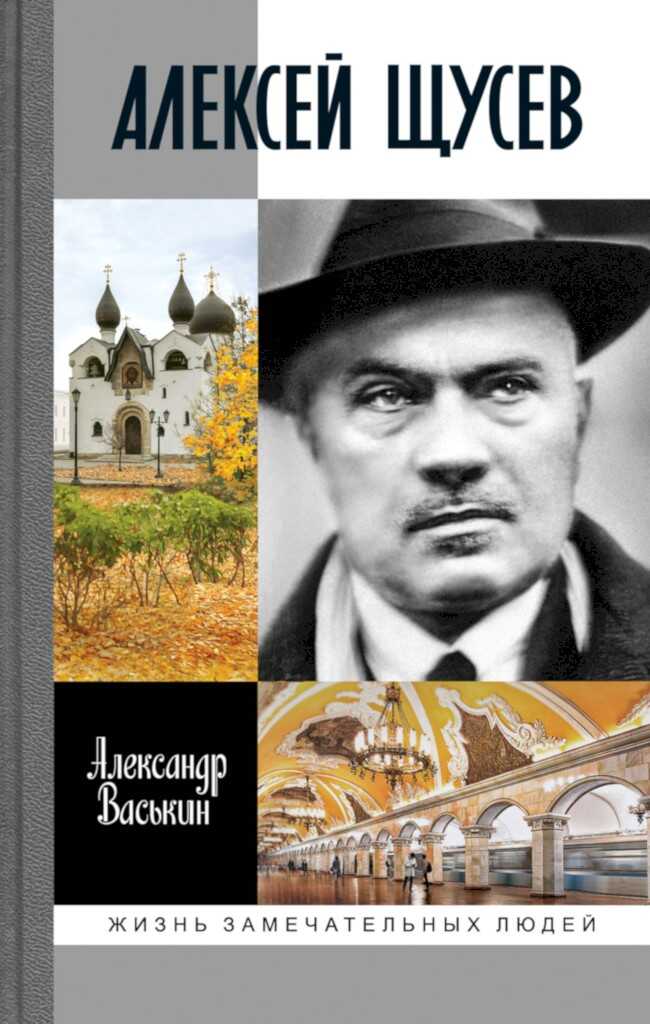

«У красоты рецептов нет!» — любил повторять Алексей Викторович Щусев. Удивительный это был человек. Сооружений, построенных по его проектам, хватило бы на целый город, в котором нашлось бы место храмам и театрам, вокзалам и мостам, станциям метро и гостиницам, жилым домам и санаториям и даже одному мавзолею. И все это сделано с большим вкусом и чувством меры. Но как один архитектор мог все это успеть? Откуда брал силы и где черпал вдохновение, называя себя «вечным стахановцем»? Об этом и рассказывает новая книга писателя и историка Александра Васькина. Фигура Алексея Щусева предстает перед нами на фоне сложной и противоречивой эпохи, в которой творил выдающийся зодчий (а точнее, двух эпох — царской и советской). Он прошел все — огонь, и воду, и медные трубы, пережил взлет и падение, но сумел сохранить человеческое достоинство и собственный творческий почерк. О работе Щусева в России, Италии, Грузии, Украине, Азербайджане, Молдавии, Узбекистане; о его взаимоотношениях с видными деятелями русского искусства — Михаилом Нестеровым, Верой Мухиной, Павлом Кориным, Иваном Жолтовским, Александром Бенуа, Евгением Лансере, Наталией Гончаровой, Николаем Рерихом; о его неосуществленных проектах повествует эта книга. При написании биографии Щусева автор изучил массу архивных документов, многие из которых приводятся и цитируются здесь впервые (в том числе табель с гимназическими оценками и даже трудовая книжка). Книга выходит к 150-летию зодчего.

Освобождается центр города и от несвойственных ему функций: «Топливо не загромождает унылыми складами дров пустопорожние места Москвы. Трубопроводы из торфяных и угольных близлежащих мест, хорошо изолированные от потери тепла, отопляют, подобно электрическому освещению, целые кварталы».

На юго-западе Щусев считает нужным выделить для университета целый район города: «Весь сектор Хамовников до самого Новодевичьего монастыря отдан университету, клиникам и другим подсобным учреждениям высшей школы». Щусев немного не угадает — университет вырастет чуть дальше, на Воробьевых горах.

Много талантливых архитекторов работали с Щусевым над первым планом реконструкции Москвы, в течение тех пяти лет, когда велась работа над «Новой Москвой», в план постоянно вносились всякого рода дополнения, призванные его усовершенствовать. В частности, интересным выглядело предложение создать новый московский вокзал, который заменил бы по крайней мере пять уже существующих вокзалов. Место для нового вокзала нашли на так знакомой Щусеву Каланчевке, там, где и по сей день тянется спроектированный зодчим виадук.

Однако ни это предложение, ни прочие не были осуществлены, как и сам план Щусева, не встретивший одобрения у большевиков, сформулировавших свое отношение к «Новой Москве» следующим образом:

«ЦК ВКП(б) и СНК СССР отвергают проекты сохранения существующего города, как законсервированного музейного города старины, с созданием нового города за пределами существующего.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР отвергают также предложения о сломке сложившегося города и постройке на его месте города по совершенно новому плану. ЦК ВКП(б) и СНК СССР считают, что при определении плана Москвы необходимо исходить из сохранения основ исторически сложившегося города, но с коренной перепланировкой его путем решительного упорядочения сети городских улиц и площадей»[149].

Одним из самых главных обвинений в адрес Щусева стала «музейность» его плана, сохраняющего памятники церковной и усадебной архитектуры Москвы. Не понравилось власть предержащим и то, какую роль отвел он Кремлю — не для того большевики переносили в Москву столицу, чтобы устраивать из древней крепости музей, а самим переезжать в Петровский парк, куда Щусев планировал переместить политический центр Москвы и СССР:

«План [Щусева] …оказался совершенно неудовлетворительным. В нем явственно обнаружилось свойственное части старой интеллигенции, еще не успевшей перевариться в советском котле, непонимание своеобразия социалистической экономики и перспектив развития советской столицы. Этот „план“ прежде всего стремился сохранить во что бы то ни стало все исторические памятники, хотя бы с явным ущербом для роста города и движения транспорта. Политический центр столицы авторы плана предлагали перенести из Кремля в район Ленинградского шоссе, в Кремле же создать законсервированный город-музей. Китай-город вместе с Зарядьем они предлагали сохранить в качестве торгового центра города». А еще в плане Щусева выявили «пороки капиталистического города — деление на рабочие окраины и центр, который даже не реконструируется»[150].

Все эти обвинения были выдвинуты в середине 1930-х годов, когда обстановка относительной свободы творчества начала 1920-х сменилась закручиванием гаек и ужесточением государственной политики в области всех видов искусства.

Конечно, не один лишь Щусев работал над планом реконструкции Москвы. Помимо него аналогичную проблему решал инженер Сергей Сергеевич Шестаков, план которого назывался «Большая Москва» и был принят Моссоветом за основу в 1925 году.

Москва у него и вправду вышла большая, почти в три раза превышая «Новую Москву» Щусева, но зато он не акцентировал внимание на необходимости слишком бережного отношения к памятникам архитектуры, церквям и усадьбам.

Щусев, однако, мог не слишком расстраиваться, ибо его работу с планом Шестакова роднила общая идея — сохранение исторически сложившейся радиально-кольцевой планировки. Кроме того, у Шестакова тоже были предусмотрены города-сады и даже не в один, а в два пояса. В дальнейшем многие положения плана «Большая Москва» воплотились в генеральном плане реконструкции Москвы 1935 года, правда, сам Шестаков об этом уже не узнал — он был репрессирован и погиб в 1931 году.

А ряд задумок Щусева успел материализоваться, например реконструкция Советской (ныне Тверской) площади, где появились пропилеи, весьма удачно вписавшиеся в исторический ансамбль. Пропилеи Щусев создал с оглядкой на стоявшее здесь раньше здание пожарной части в духе классицизма. Ныне на этом месте — памятник Юрию Долгорукому.

Поучаствовал Алексей Викторович и в создании одного и тех самых зеленых клиньев, выполнявших роль легких Москвы. В 1922 году он стал главным архитектором Всероссийской сельскохозяйственной выставки, организованной на месте свалки.

Об этой выставке превосходный очерк написал Михаил Булгаков, он был напечатан в сентябре 1923 года в берлинской газете «Накануне» под говорящим названием «Золотистый город». А Щусев отмечал, что «Благодаря планировке, дренажу и канализации место оздоровляется и по окончании выставки останется для Москвы как прекрасный и благоустроенный парк, пригодный для выставок, ярмарок, спорта и т. п. учреждений»[151]. Так и вышло — сейчас на этом месте Парк Горького.

И наконец, успел Щусев поучаствовать в проектировании города-сада, каковым стал поселок Сокол на Ленинградском проспекте. Однако уже вскоре после постройки город-сад был подвержен критике, оно и понятно — каждый дом был сделан по индивидуальному проекту, что полностью противоречило идеологии коллективизма, господствовавшей в те годы. Дабы избежать обвинений в потакании буржуазным вкусам, в начале 1930-х годов Сокол украсился многоквартирными домами для рабочих.

Когда смотришь на пожелтевшую старую настенную карту «План Новой Москвы», исполненную в 1923 году, поражаешься тому огромному объему работы, что была проведена Алексеем Щусевым и его помощниками. Сколько грандиозных планов было намечено, какие ожидания были с этим связаны. Очень жаль, что план Щусева не был реализован, быть может, в этом и причина того, что многие проблемы Москвы остаются нерешенными и по сей день…

Щусев, Ленин и Мавзолей

В Государственном центральном музее современной истории России (ГЦМСИР) бережно хранят небольшой документ размером с четверть листа — «Пропуск на право прохода на Красную площадь для участия в похоронной процессии Председателя СНК Союза ССР и РСФСР В. И. Ульянова (Ленина)». Фамилия Щусева вписана в потемневший от времени бланк яркими красными чернилами. В правом нижнем углу стоит размашистая подпись Феликса Дзержинского — председателя похоронной комиссии. Синим цветом вписан номер пропуска — № 502[152].

Многие важнейшие события в истории России так или иначе отражались на судьбе Щусева — не только на повседневной его жизни (что привычно и для обывателя), но и на творчестве. В 1924 году таким событием стала кончина В. И. Ленина. Чтобы понять, какое впечатление это произвело на современников и почему именно Щусев был привлечен к созданию мавзолея, откроем свидетельства очевидцев.

«Умер Ленин. По поводу его жизни, деяний, смерти, исторического значения и вечной славы сказаны все великие слова, которые только существуют. В результате приказано знать, что это — самый гениальнейший человек во все бытие человечества. Сам Христос, Магомет, Карл Маркс, Лев Толстой, Наполеон, Кромвель, Бисмарк,

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут